当山姆·阿尔特曼(Sam Altman)认为存在AI泡沫时,那么AI泡沫就很可能真的存在。但实际情况更糟:并非只有一个AI泡沫,而是三个。

首先,人工智能几乎无疑正处于经济学家所称的资产泡沫或投机泡沫中。顾名思义,这指资产价格远超其基本价值的飙升状态。此类泡沫的经典案例当属17世纪荷兰的“郁金香热”。投机者将郁金香球茎价格推至天价,坚信总有人愿意支付更高价格。

撰稿时,英伟达市盈率达50倍,特斯拉高达200倍(尽管营收下滑),而其余“七巨头”(谷歌、亚马逊、苹果、微软和Meta)也因押注人工智能主导的未来而股价飙升。这场盛宴绝非泡沫的可能性微乎其微。虽然“希望”尚未完全离场,但它已订好车票,正在收拾行囊。

其次,人工智能或许正陷入某种“基础设施泡沫”:巨额资金涌入基础设施建设,却无法确保未来能充分利用这些设施。19世纪后期曾多次出现类似情形:铁路投资者为满足永远不会实现的未来需求,铺设了数千英里多余轨道。更近的例子是1990年代末,人们为预期中的互联网流量需求铺设了海量光纤电缆,而实际需求直到数十年后才显现。

企业正向GPU、供电系统和制冷基础设施投入数十亿美元,押注需求终将支撑这些产能。麦肯锡分析师指出,为满足人工智能需求,全球正展开7万亿美元的“数据中心规模竞赛”,仅2025年的八个项目就已承诺投入逾万亿美元的人工智能基础设施资金。这是否会重演19世纪末铁路行业的繁荣与萧条?虽无法断言,但这种担忧并非毫无道理。

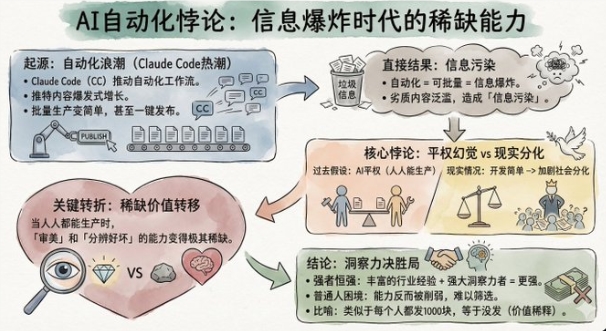

第三,人工智能无疑正处于炒作泡沫中,即新技术的承诺超越现实,相关讨论与未来可能结果日益脱节。还记得NFT的狂热吗?那正是典型的炒作泡沫。而人工智能已陷入类似境地许久。各类媒体充斥着人工智能相关内容,过去几年企业界的基调始终是鼓吹人工智能。与此同时,麻省理工学院近期研究指出,95%的人工智能试点项目未能产生任何回报。

那么这一切对你的企业来讲意味着什么呢?又应采取何种应对措施呢?

1. 泡沫重要吗?

香槟瓶中的气泡令人愉悦,但在商业语境中,泡沫通常被视为应避免的东西。因此,当我们发现人工智能可能同时陷入三种泡沫时,本能反应或许是紧急转向避开人工智能。

我建议抵制这种本能。其中两种泡沫对大多数组织基本无关紧要,完全可以忽略。

投机泡沫源于现代版郁金香热,即投资者为预期未来收益而竞相抬高股价。过热估值和疯狂市盈率仅对参与金融投机或直接暴露其中的企业构成威胁,而多数企业并不涉足此道。市场崩盘或许会引发更广泛的经济阵痛,但这属于所有企业都需应对的环境问题范畴。对精心规划的人工智能实施战略而言,其直接影响微乎其微。

至于基础设施泡沫,倘若我们确实在过度建设,问题将z在于产能过剩而非估值过高。对多数企业而言,这不仅无关紧要,甚至可能带来积极影响,因为产能过剩意味着基础设施使用者将享受价格下降的红利。

最后是炒作泡沫,这才是真正耐人寻味之处。炒作泡沫确实给多数企业带来重要启示,但并非我们想象的那样。即便95%的人工智能试点项目失败,问题不在于人工智能无法创造价值,而在于许多企业采用了错误的技术应用方式。

2. 互联网泡沫的既视感

我曾亲历过类似场景。在90年代末至21世纪初的互联网泡沫时期,我目睹Pets.com烧光3亿美元资金后轰然倒塌,见证纳斯达克指数暴跌78%,更读过那些权威人士断言互联网不过是昙花一现的文章。

然而在同一场崩盘中,亚马逊正系统性地建设物流中心并优化推荐算法;谷歌默默完善搜索引擎;PayPal解决支付摩擦问题;成千上万企业正开发初级电商能力,虽成果参差不齐。

核心道理很简单:某事物可能被炒作得超越其实际能力,但其依然是具有重要价值的。人工智能处于炒作泡沫中,并不意味着它是“假新闻”,也不意味着它没有巨大的价值可挖掘。炒作泡沫只是说明有些人对人工智能过度兴奋,但这并不意味着没有值得真正兴奋的东西。

我在互联网泡沫时期提出过这个观点,现在再次重申。当时发生的事情,在人工智能领域也会重演。当估值回归理性(而回归终将发生),相同模式将重现:那些专注于用现有技术解决实际问题的企业,将在崩盘前、崩盘中、崩盘后持续创造价值。

总而言之,采用系统化方法从技术中攫取价值的企业将蓬勃发展。因此,关键在于你如何捕捉这种价值。那么,如何真正实现这一目标?

3. 价值创造指南

真正创造价值的企业遵循系统实施的三大支柱:

问题导向架构:首先梳理组织摩擦点。哪些重复性工作消耗人力?哪些信息瓶颈延缓决策?哪些流程频发错误?唯有明确这些痛点,成功企业才会考虑AI解决方案。

组合平衡:考虑时间维度与风险等级。短期收益(1-3个月)可采用文档处理的现成工具。战略性投资(3-12个月)可涉及核心业务流程的定制化方案。突破性项目(12个月以上)则探索全新商业模式。某零售商本季度可能部署库存聊天机器人,下季度开发预测分析系统,明年测试自主采购代理。

整体集成将人工智能计划彼此联系起来,并将其与商业战略联动。成功企业打破了IT、运营与业务部门的壁垒,在项目间建立反馈循环。某制造企业的质量控制AI向预测性维护AI输送数据,后者又反哺供应链AI。各系统相互赋能,创造孤立试点无法企及的复合价值。

这正是超越泡沫的价值构建之道:系统化、目标明确、即刻行动。

4. 泡沫中的机遇

对务实实践者而言,人工智能泡沫非但不是威胁,反而可能是最佳机遇。想想投机热潮带来的红利:数十亿风险投资涌入那些你无法向董事会证明价值的研发项目;全球顶尖人才放弃稳定职业投身AI初创企业,开发你终将能使用的工具;以理性主体绝不敢企及的规模构建基础设施,通过产能过剩降低未来成本。

当投资者押注AI霸主之争时,你可低价精选成熟工具;当投机者争论估值时,你正部署回报率清晰的解决方案;当泡沫破灭时,你将坐享企业工具的清仓价、经验人才的稳定性、以及历经洗牌的实战技术。

互联网泡沫留给我们宽带基础设施和训练有素的网页开发者。人工智能泡沫将留下GPU集群和机器学习工程师。最明智的应对策略并非回避泡沫或试图精准把握投资时机,而是让他人承担资本风险,自己则收获运营效益。泡沫并非敌人,若能战略性地把握机遇,它反而会成为重要助力。

5. 分心带来的好处

泡沫言论最珍贵的馈赠,或许在于它制造的分心效应。当评论员争论英伟达是否估值过高,当会议席卷“人工智能泡沫”专题讨论时,有趣的事情发生了:喧嚣恰恰为务实经营者创造了构筑持久价值的绝佳掩护。

这种心理机制催生了真正的竞争优势。泡沫论调为怀疑者提供了观望的借口,毕竟,若人工智能终将崩盘,何必执着于那些有趣的AI项目呢?与此同时,默默推进系统化AI实施的企业,在人才争夺战中更少受阻,项目进度压力更小,举措也更少受到质疑。泡沫论调越喧嚣,那些愿意循序渐进创造价值的企业,反而会获得越广阔的施展空间。

[免责声明]如需转载请注明原创来源;本站部分文章和图片来源网络编辑,如存在版权问题请发送邮件至398879136@qq.com,我们会在3个工作日内处理。非原创标注的文章,观点仅代表作者本人,不代表本站立场。